Meski tak mudah karena masih dalam proses pemulihan pascastrok, Talitha Chairunnisa membuktikan bahwa kesungguhan dan dukungan keluarga mampu membuatnya meraih gelar PhD. Bagaimana perjuangannya?

Tak pernah terbayang oleh Talitha bahwa di usia 27 tahun ia harus mengalami strok. Wanita yang meraih gelar Master of Science, Public Economics & Public Finance dari Universite de Rennes, Perancis itu pun merasa hilang harapan. Bayangkan, ia yang terbiasa bergerak cepat, melakukan semuanya sendiri, saat itu kehilangan seluruh fungsi motorik di sebelah kiri badannya.

“Jujur, saya merasa hopeless. Stroke is indeed debilitating. Selama masa penyembuhan, saya harus banyak bergantung pada bantuan dan dukungan orang-orang di sekitar. Saya perlu belajar kembali untuk berdiri, berjalan, mandi, memakai pakaian, makan (mengunyah dan menelan), dan lain sebagainya,” ujar ahli kebijakan publik ini kepada tim blog Phd Mama Indonesia.

Terserang Stroke Langka

Pada Mei 2015, tanpa gejala apapun, Talitha mengalami strok langka. Meski telah melalui serangkaian pemeriksaan, penyebab pasti strok tersebut masih belum diketahui. Bahkan dokter yang menanganinya telah membawa kasus ini ke konferensi internasional. Namun hingga kini belum juga ditemukan jawaban yang pasti.

Pada 2017, saat sedang menempuh studi di Amerika, Talitha berkesempatan diperiksa oleh salah satu neurosurgeon ternama dan akhirnya ditemukanlah penyebab strok misterius yang dialaminya. Tersebutlah micro arteriovenous malformation (AVM) atau yang lebih dikenal dengan kelainan anyaman pembuluh darah abnormal. Kondisi ini menyebabkan pembuluh vena melebar dan rapuh sehingga meningkatkan risiko perdarahan otak (intracerebral hemorrhage). Abnormalitas ini dipahami sebagai penyebab sekunder yang sangat langka, bahkan kasusnya hanya ditemukan dalam jumlah sangat terbatas di seluruh dunia.

“Strok yang saya alami mengenai bagian otak bernama basal ganglia. Menurut dokter, bagian otak ini menyimpan memori gerak yang kita pelajari sejak bayi. Jadi saat itu, saya tidak tahu bagaimana caranya berjalan bahkan memegang sendok.” kenang Talitha.

Langkah awal penyembuhannya dimulai dengan fisioterapi dan terapi okupasi intensif selama beberapa bulan, guna memulihkan beberapa fungsi motorik utama yang hilang. Untuk menghindari risiko tersedak saat makan dan minum, Talitha pun menjalani terapi wicara. Ia juga mencoba pool therapy, akupuntur, dan terapi lainnya. Meski setiap sesi terapi terasa berat dan melelahkan, perkembangan yang dialami cukup signifikan dan memberi harapan besar bagi proses pemulihannya.

Berdamai dengan Kelambatan

Bagi peraih gelar Master of Public Policy dari Harvard Kennedy School pada 2018, tantangan terberat bagi Talitha dalam proses penyembuhannya adalah kekuatan mental. Sebagai pasien, ia harus mampu berdamai dengan ritme hidup yang melambat dan menerima kenyataan bahwa dirinya tidak lagi bisa segesit dan semandiri dulu.

“Proses ini mengajarkan saya untuk lebih mindful dan menata ulang prioritas hidup. Butuh waktu untuk keluar dari keputusasaan dan menyadari bahwa kesembuhan bukan berarti kembali seperti dulu, melainkan membangun kehidupan yang baru dengan kesadaran penuh atas kemampuan dan keterbatasan yang saya miliki sekarang.”

Tantangan terbesar lainnya datang dari sisi mindset orang di sekitar pasien. Strok kadang dianggap menjadi vonis final bagi kebanyakan orang. Tak heran, ketika yang mengalaminya adalah lansia, keluarga seringkali diliputi kekhawatiran berlebih soal keselamatan dan keamanan pasien. Menurut Talitha, hal ini muncul dari rasa cinta dan kasih sayang yang tulus sehingga keluarga cenderung mengambil alih banyak hal seperti menyediakan alat bantu berupa tongkat atau kursi roda, membantu segala keperluan harian, dari makan sampai mandi.

Pada awal masa penyembuhan, perlakuan ini memang sangat penting tetapi pasien juga perlu diberikan ruang aman untuk bisa kembali melakukan apa yang biasa mereka lakukan secara mandiri. Beberapa studi membuktikan bahwa terapi jangka panjang masih sangat membuahkan hasil, tidak hanya terbatas pada enam bulan pertama pascastrok.

Mimpi yang Tak Boleh Padam

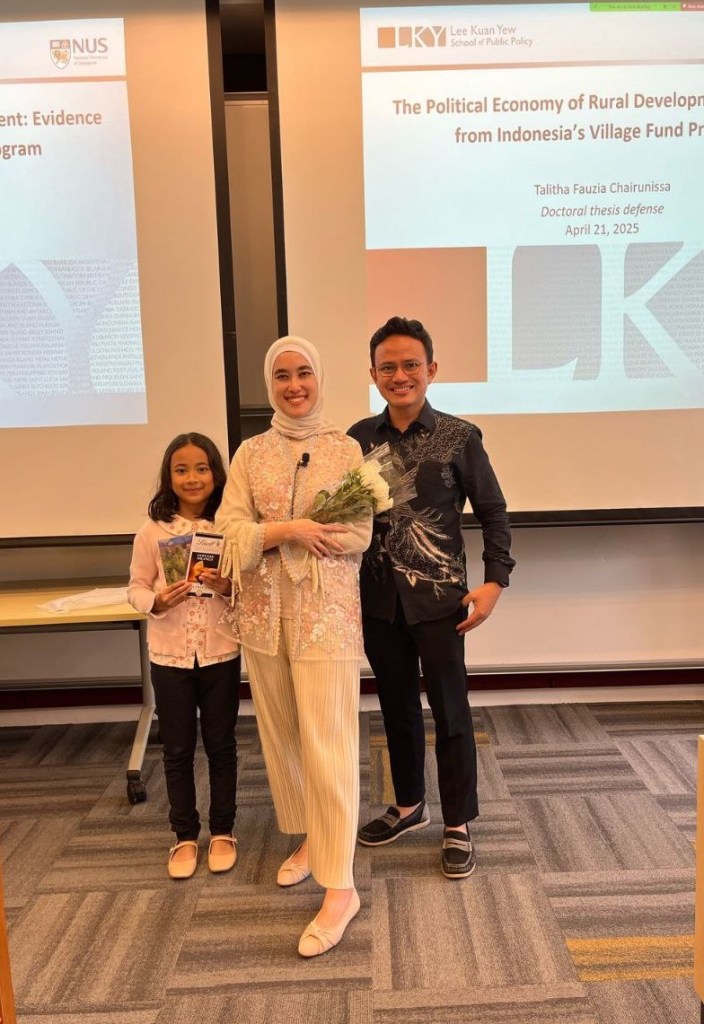

Saat memutuskan untuk meneruskan studi dan bergabung di program PhD Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, Talitha sudah menjalani terapi selama lima tahun. Kondisinya boleh dibilang sudah terlihat normal, walaupun masih banyak hal yang belum bisa dilakukan secara mandiri, seperti mengetik dengan kedua tangan.

Mungkin banyak yang melihat pilihan hidup yang dipilih Talitha untuk meraih gelar PhD sebagai suatu keputusan yang nekat. Namun bagi keluarganya, melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang doktoral adalah cita-cita Talitha. Terlebih, Talitha lahir dari keluarga besar yang senang belajar. Keluargalah yang terus-menerus menyemangatinya untuk berjuang sambil terus melakukan terapi dan latihan.

“Mereka juga percaya dengan melanjutkan kuliah, proses penyembuhan saya akan semakin cepat karena semakin mendekati purpose dan goal, saya akan lebih bersemangat.”

Sebagai orang dengan disabilitas, Talitha mengakui awalnya terasa sulit. Langkah pertama yang ia ambil adalah dengan menginformasikan kepada para profesor tentang kondisinya saat itu. Syukurlah, mereka cukup terbuka dan akan mendukung Talitha jika memerlukan bantuan.

Lalu, bagaimana Talitha mampu menyelesaikan studinya?

Perempuan yang pernah menjadi konsultan untuk sejumlah organisasi internasional ini memulai pendidikan doktoralnya pada Agustus 2020. Saat itu, ia telah memiliki pengalaman kerja yang memadai dan pemahaman yang jelas tentang tema yang ingin dipelajari serta metode penelitian yang akan digunakan. Berhubung saat itu puncak Covid-19 dan akses masuk ke Singapura sepenuhnya ditutup, ia harus menjalani 1,5 tahun pertama pendidikan doktoral secara daring. Jadi saat itu, ia menyelesaikan semua courseworks, seminar PhD, mata kuliah pilihan, Qualifying Exam 1 (ujian semua courseworks), dan Qualifying Exam 2 (ujian proposal disertasi). Ketika akses masuk akhirnya dibuka, fokus studinya tinggal pada satu hal utama yaitu menyelesaikan riset untuk disertasi.

Sejak awal, penyuka drama Korea ini memang sudah bertekad untuk menyelesaikan kuliah tepat waktu. Perencanaan waktu menjadi kunci penting. Strategi utama yang ia terapkan adalah menggunakan data sekunder untuk menulis bab-bab penelitian disertasinya. Dengan data tersebut, ia memulai penelitian dengan melakukan reviu literatur, uji deskriptif, penelitian kualitatif melalui analisis media dan lainnya, yang sangat bermanfaat untuk membangun ide-ide di dalam disertasinya. Hingga akhirnya disertasi berisi total 5 artikel mengenai dana desa tersebut, dapat diujikan pada tahun keempat masa studinya. Strategi tersebut bahkan dipromosikan oleh beberapa profesor kepada mahasiswa-mahasiswa doktoral lainnya. “Do your dissertation as you go.”

Mei 2025, genap sudah 10 tahun ibu dari satu puteri ini menjalani terapi. Saat ini, ia tinggal melatih gerakan-gerakan motorik halus fungsional, seperti mengetik dengan dua tangan, belajar menggunting kuku, membuka kemasan agar tidak berantakan, memakai hijab, dan lainnya.

“Jika ada satu pesan yang ingin saya sampaikan ke para ibu yang sedang atau ingin menempuh pendidikan tinggi: tidak apa-apa pelan, tidak apa-apa berbeda jalur. Kita tidak perlu menjadi “perempuan super” untuk berharga. Menyelesaikan pendidikan sambil menjalani peran ganda itu bukan tentang kuat semata, tapi tentang tahu kapan istirahat dan siapa yang bisa dimintai bantuan.” ucap Talitha menutup perbincangan.

Sehat selalu, Talitha, dan tetap semangat memberi inspirasi untuk perempuan Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh Aprilina Prastari, diedit oleh Ika Arira untuk PhD Mama Indonesia.

Talitha Chairunissa bisa dihubungi melalui IG @tchairunissa atau LinkedIn